リレーエッセイ5月

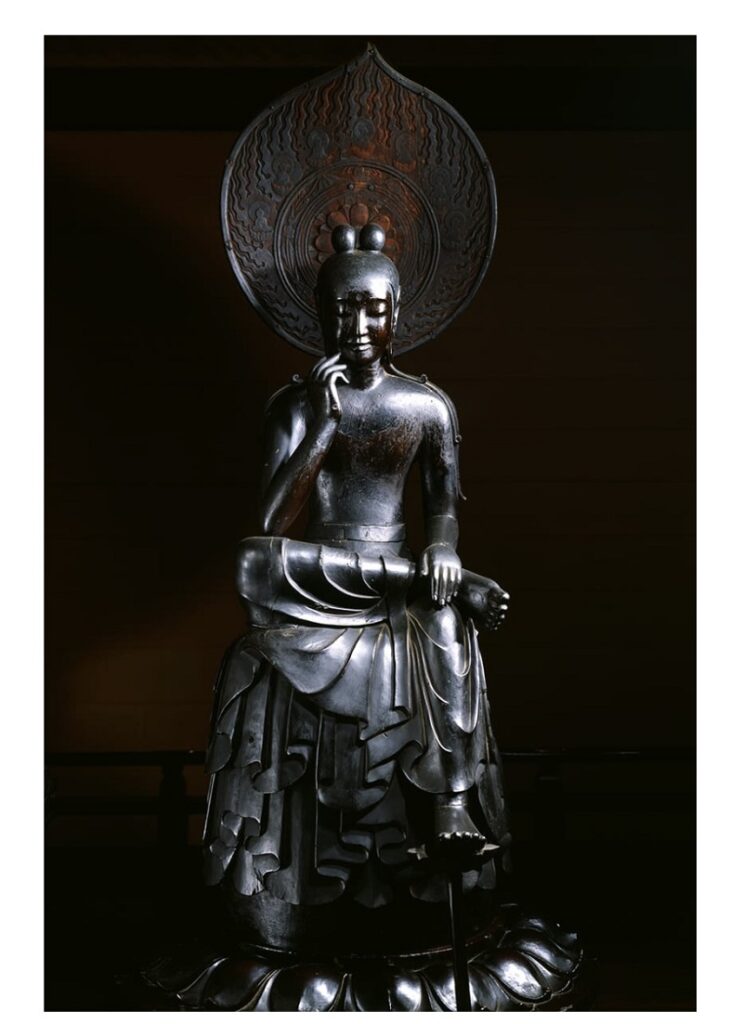

『菩薩半跏思惟像』 田中弥生

今年1月より「九州国立博物館・奈良中宮寺の国宝展」において「菩薩半跏思惟像」が

展示されました。

中宮寺門跡のお言葉を借りますと、九州の地に初めてお出ましになったということ。

ブルーノ・タウトに日本彫刻の最頂点と言わしめ、

何よりも私の父が写真を額に入れて飾るほど好きだった菩薩像ということで、

明日が最終日という日、コロナ禍のなか意を決して大宰府へ行ってきました。

半跏思惟像は、古代インドのガンダーラやマットーラで生まれ、中央アジア、中国、朝鮮半島の北伝ルートを経由して日本にもたらされました。

それらの作列をたどって行った先にその菩薩はいらっしゃいました。

菩薩は、柔らかい漆黒の光を放ち、貴く慈愛そのもののでした。

横顔は、私の心の後ろめたさからか厳粛に、

正面からは、「そう。そうなの。」と、私のすべてを包み込んでくださるような、何とも言えない高貴な優しいお顔です。

私は、思わず手をあわせました。

菩薩のしなやかな流線型の身体は、くすのきの独特の木寄で整形され、

飾りが止めてあった釘の後、かすかに残る肌色の彩色で覗えるように、

本来は肌色の肉身に頭、胸、腕、に金の飾りを、腹部には山形の腹当てを付けた華やかな

お姿であったそうです。

そのしなやかな身体に装う衣の流れ。光背を支える竹を模した柱。

限りなく魅了されながら、ふと、奈良・斑鳩の中宮寺にいらっ

しゃる菩薩に会ってみたいと思いました。

古寺の陰鬱の中、信仰と祈りの場での菩薩は私に何を語りかけてくださるだろうかと。

父はその場所で何を感じ何を祈ったのだろうかと。

そして、父の生きた歳をとうに過ぎてしまった私は。

いにしえの 奈良の都の 八重桜・・・

大宰府の八重桜は、六分咲きほどでしょうか。

コロナが収まったら是非訪れてみたいものだと、はるか奈良の都に思いをはせながら

家路をいそぎました。

令和三年 春